はじめに:なぜあなたの家は片付かないのか?

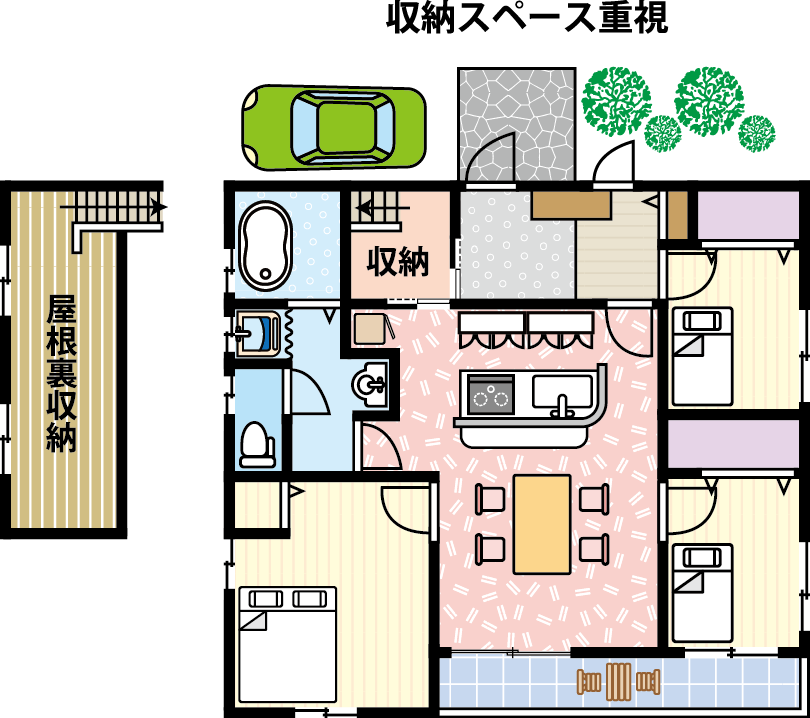

マイホームの計画がスタートすると、デザインや設備に目が行きがちですが、本当に家族の快適な暮らしを左右するのは「収納」と「間取り」です。

モデルハウスのように美しい空間も、住み始めればモノで溢れ、すぐに雑然としてしまう――これは、多くの方が直面する現実です。その根本原因は、あなたのせいではありません。間取りと収納計画に、決定的な「プロの視点」が欠けているからです。

「収納は多ければ多いほど良い」という考え方は間違いです。大事なのは、量ではなく「配置」と「動線」です。

この記事では、年間数十棟の間取りを手掛けるプロの設計士が実践する、収納で家族を幸せにするための具体的な法則を、惜しみなく公開します。この収納術と間取りのコツをマスターすれば、家事負担は劇的に減り、家族みんなが自然と片付けられる家が実現します。

PR 間取り図を無料で作成してくれるサイトを見てみる第1章:家族が喜ぶ「神動線」を生み出す3大収納法則

家族全員が「片付けやすい」「家事が楽」と感じる家には、必ず共通の収納法則があります。それは、使う場所に、使うモノを、適量収納できるスペースを確保する「間取りの黄金比」です。

法則1:玄関収納は「土間」まで広げるべし

単なるシューズボックスで満足してはいけません。玄関収納は、家族全員の「外出・帰宅」の動線を支える最重要拠点です。

- 【プロの間取り提案】「土間収納**(シューズクローク)」の採用**

- 靴はもちろん、子どもの外遊び道具、ベビーカー、アウトドア用品、そして花粉やウイルスを家の中に持ち込まないための「アウター収納」を兼ねさせます。

- ポイント: 土間収納に換気設備と、帰宅動線上に「手洗い場(セカンド洗面)」をセットで設ける間取りにすると、生活習慣が劇的に改善します。

法則2:キッチンは「ストック収納」が命

料理の効率を左右するのは、収納力ではなく「取り出しやすさ」と「ストック管理」です。

- 【プロの間取り提案】「パントリー」はウォークイン型と壁面型を使い分け

- 使用頻度が高いもの: キッチン背面や側面に「壁面収納(可動棚)」を設け、調味料や食器を瞬時に取り出せるようにします。

- ストック品・防災用品: キッチンに隣接した位置に「ウォークインパントリー」を設け、ストック品の在庫管理を容易にします。

- 動線への配慮: パントリーと勝手口、またはユーティリティスペース(裏動線)を繋げる間取りにすると、ゴミ出しや買い出し後の収納作業が格段に楽になります。

法則3:「洗面・脱衣所」は収納を兼ねたファミリークローゼットに進化させる

洗濯・乾燥・収納の家事動線が分断されている家は、家事負担が非常に重くなります。

- 【プロの間取り提案】ランドリースペースとファミリークローゼットの一体化

- 洗濯機から取り出した衣類を、アイロン台(カウンター)を挟んで、すぐにクローゼットに収納できる間取りにします。

- 各個室に衣類を運び収納する手間がゼロになるため、特に子育て中のご家庭で絶大な効果を発揮します。この空間を「ランドリールーム」として独立させ、洗面脱衣所と分ける間取りも有効です。

第2章:後悔しない間取りの鍵!プロの「収納計画の極意」

収納計画は、単に箱を置く作業ではありません。家族のライフスタイルの変化を見越した、柔軟な間取り設計が必要です。

1.収納は「間取りのバッファー」として活用する

収納スペースを壁の一部として捉えるのではなく、各部屋や廊下、階段下の「余白」を活かすことを考えます。

- 【階段下収納**】** 奥行きがあるため、掃除用具、季節家電、トイレットペーパーなどの重いストック品収納に最適です。扉をつけず、あえてロールスクリーンなどで目隠しする間取りにすると、コストを抑えつつ取り出しやすい空間になります。

- 【廊下・ホール収納**】** 掃除機や日用品ストック、家族共通の書類などを集約する「センター収納」を設けます。各部屋に分散させるよりも、圧倒的に管理が楽になります。

2.可動棚と奥行きの黄金比

理想的な収納とは、そこに何を収納するかによって棚の形式が異なります。

- ウォークインクローゼット(WIC)の失敗例: 奥行きがありすぎて、奥のものが取り出せない「デッドスペース」化してしまうケースが多発します。

- 対策: WICは「服を掛ける収納」と割り切り、奥行きは60cm程度に抑えます。空いたスペースは廊下収納や隣の部屋収納に振り分けた間取りのほうが、効率的です。

- 理想の棚収納**:** 可動棚(棚板の高さを変えられるもの)を全面的に採用し、奥行きは30cm~45cmに統一します。これ以上の奥行きは、モノが二重収納になりやすく、管理を難しくします。

3.間取りに「収納率」の概念を導入する

一般的に、延床面積に対する収納面積の比率(収納率)は、戸建てで10~12%が目安とされます。しかし、この数字に囚われすぎてはいけません。

重要なのは、「必要な場所に、必要な収納**が配置されているか」**です。

例えば、リビングのテレビボードの裏側や、ダイニングのベンチシートの下など、「家具」に見えるけれど収納機能を果たしている場所も収納にカウントする視点を持つことが、満足度の高い間取り設計に繋がります。

第3章:家族の成長を見据えた「間取りと収納」計画

家を建てるのは一度ですが、家族構成やライフスタイルは常に変化します。特に子どもの成長に伴うモノの増減に対応できる間取りにすることが、収納計画の最終ゴールです。

1.子ども部屋の収納は「将来の間取り変更」を考慮する

子どもが小さい頃は、おもちゃや絵本を収納するスペースがリビング近くに必要です。成長すると、衣類や学用品が中心になります。

- 【提案】子ども部屋の収納は壁一面をクローゼットにせず、あえて「可動家具」で対応できるスペースを設ける

- 可動式の間仕切りで部屋を区切る間取りを採用すれば、将来的に夫婦の趣味部屋や書斎、または広い客間に変更する際、収納もフレキシブルに対応できます。

- 個室収納の一部は、廊下側の「共用収納」として利用できるような間取りにしておくと、個室が独立した後も家族全体で活用しやすくなります。

2.モノの総量に合った「収納のルール」を家族で共有する

どんなに完璧な間取りと収納計画を立てても、モノが増えすぎれば破綻します。収納計画は、同時に「モノの管理計画」でもあります。

- 【実践】「1収納・1用途」のルール

- 例えば、「この棚は書類専用」「この引き出しは子どもの学用品専用」と用途を明確にすることで、モノが迷子にならず、どこに何があるか家族全員が把握できます。

- 収納スペースの7割を埋めることを上限とし、残り3割を「ゆとり」として残すことで、一時的なモノの増加にも対応でき、常に片付いた状態をキープしやすくなります。

まとめ:あなたの理想の暮らしを実現する間取りを

収納は、単なるモノをしまう場所ではありません。それは、家族の時間を生み出し、日々のストレスを軽減し、暮らしを豊かにするための「間取り設計の核」です。

今日ご紹介した「神動線を生み出す3大収納法則」と「プロの収納計画の極意」を、ぜひあなたのマイホーム計画に取り入れてください。

あなたが求める理想の暮らしは、間取りと収納の計画を少し見直すだけで、必ず実現できます。収納に強いプロの力を借りて、家族が笑顔で過ごせる家づくりをスタートしましょう。

ここまで読んでいただきありがとうございました。

以上、コロコロでした!

PR

コメント